고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

*증언 '문학'에 대한 글을 쓰면서 읽은 책이다.

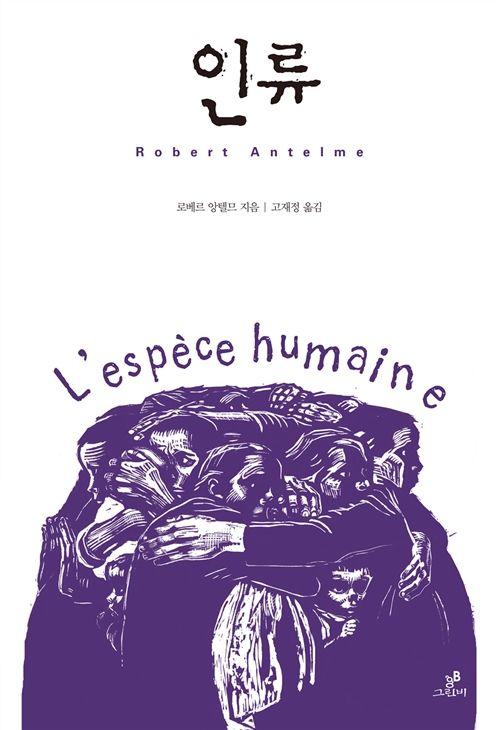

국역본은 『인류』(고재정 옮김, 그린비, 2015)라는 제목으로 출간되었다. 그런데 원제 ‘L'espéce humaine’는 ‘종(種)’을 함의하는 ‘espéce’의 의미와 함께 ‘인간은 어떻게 (비)인간이 되는가’라는 로베르 앙텔므의 물음을 담고 있기에 『인간이라는 종(種)』이 제목으로 더 타당해 보인다. 이에 대하여 조르조 아감벤은 “앙텔므가 ‘인류le genre humain'라는 보다 익숙한 용어를 언급하는 대신 ’종espéce‘이라는 전문적 표현을 사용하고 있는 점은 중요하다. 왜냐하면 그것은 도덕적 혹은 정치적 연대의 선언이라는 문제가 아니라 엄밀한 의미에서 생물학적 소속의 문제이기 때문”임을 강조한 바 있다.

우리가 처한 이 특별한 질병은 인간의 역사의 한 극단적 순간에 지나지 않는다. 이러한 사실은 두 가지 의미를 가진다. 첫째, ‘인류’의 ‘유’적 견고함, 고정성을 시험하는 것이다. 둘째, 인간들 사이의 관계의 다양함, 그들의 피부색, 그들의 관습, 그들이 형성하는 계급이 이곳, 자연과의 경계에서 인간의 극한에 근접한 이 순간 명약관화하게 드러나는 하나의 진실을 은폐하는데, 그 진실이란 여러 종류의 인류들이 있는 것이 아니라 오직 하나의 인류가 존재한다는 것이다. 우리가 그들과 같은 인간이기 때문에 친위대들도 결국은 우리 앞에서 무력할 것이다. 그들이 마침내 패망하게 되는 것은 이 인류의 통일성을 문제 삼으려고 시도했기 때문일 것이다.(『인류』:337-338)

이곳에서 짐승은 정말 호사스럽고 나무는 신성하지만, 우리는 짐승도 나무도 될 수가 없다. 우리는 그럴 수 없고 친위대들도 우리가 그렇게 되도록 만들 수 없다. 가면이 가장 흉측한 모습을 띠게 될 때, 그것이 우리의 얼굴 자체가 되어 갈 때, 그것은 벗겨진다. 만일 우리가 이곳에서 우리가 할 수 있는 생각 중에서 가장 놀라운 것임이 분명한 이런 생각, ‘친위대들도 우리와 똑같은 인간일 뿐이다’라는 생각을 한다면, 만일 친위대와 우리 사이에, 다시 말해 인간과 인간 사이에 존재할 수 있는 가장 큰 간극이 벌어진 이 순간에, 한쪽의 예속의 극한과 다른 쪽의 권력의 극한이 초자연적인 관계 속에서 고착된 것처럼 보이는 순간에, 자연과 죽음 앞에서 친위대와 우리 사이에 어떤 본질적인 차이도 찾아볼 수 없다면 우리는 인류는 단 하나라고 말할 수밖에 없다. 세상에서 이 통일성을 은폐하는 모든 것, 존재들을 착취당하고 예속당하는 자의 상황에 처하게 함으로써 여러 종류의 인류의 존재를 전제하는 모든 것은 허위이자 광기이다. 여기 우리가 그 증거를, 절대 반박 불가능한 증거를 가지고 있다. 왜냐하면 최악의 희생자로서 우리가, 박해자의 힘이 가장 악질적으로 행사되는 상황에서도, 그 힘은 인간의 힘들 중 하나인 살해의 힘일 뿐임을 확인하는 것 외에 다른 길이 없기 때문이다. 박해자는 인간을 죽일 수는 있지만, 인간을 다른 것으로 바꾸지는 못한다.(『인류』:339)

나는 수용소에서 이름들이 불리는 것을 생각한다. 명명하는 것은 말의 죽음의 놀이를 동반한다. 이름의 임의성, 이름을 앞서거나 동반하는 익명성, 명명의 비인격성은 끔찍한 방식으로, 언어가 살인자의 역할을 수행하는 상황에서 명백히 드러난다. 고유명―숫자―은 그것을 지시하는 힘 그 자체에 의해, 한정 없는 언어의 힘에 의해 그 고유성을 상실한다. 여기서 “고유명”은 무엇을 의미하는가? 거기에 몸소 현전할 권리가 아니라, 반대로 바깥의 추위와 피로 속에서, 공적인 자리로 끌어내지는 무서운 의무이다. 사적인 불행의 이름으로 자신을 보존하고자 하는 것이 어떤 피난처도 제공함이 없이 말이다. 자기가 문제일 때, 자기의 어떤 것도 소유하거나 보존하는 것의 금지는 이름 혹은 그 이름을 대신하는 것의 선언에 의해 발설된다. 수용소에서의 호명은, 어떤 적절한 은닉의 장소도 남기지 않는 방식으로, 주민등록의 모든 형식적 의미를 (우리의 정교한 문명에서 경찰의 자유로운 폭력과 박탈에서 일어나는 신분의 확인에서처럼) 드러낸다. 언어는 소통하지 않고, 그 자신의 고유한 벌거벗음―바깥에 놓기―에 벌거벗긴다.

―모리스 블랑쇼, 『저 너머로의 발걸음Le pas au-delà』(1973) 부분

|

|

'프로젝트 > 외국산문' 카테고리의 다른 글

| 장 아메리, 『죄와 속죄의 저편: 정복당한 사람의 속죄를 위한 시도』 (0) | 2020.04.11 |

|---|

댓글 영역